〜研究のたね〜

世界のクリスマス

|

年にいちどのクリスマスはみんな大好きなイベントですよね。 世界のおおくの国の人たちにとっても、クリスマスは特別な日です。 でも、おいわいのしかたは、国それぞれ。 世界には、いろいろなクリスマスがあります。  クリスマスって何の日? クリスマスって何の日?

クリスマスはもともと、イエス・キリストがうまれたことをおいわいする日です。 日本ではほとんどの人がキリスト教とはかんけいのないイベントとしてたのしんでいますが、キリスト教をしんじている人は、ミサにいったり、劇(げき)をえんじたりしてキリストのたんじょうびをおいわいします。  ペルーのクリスマス ペルーのクリスマス  「カトリック(キリスト教のひとつ)の影響が強いペルーでは、イエスが生まれるクリスマスは、とてもだいじなお祝いです。クリスマス・イブには教会に行って、そのあと家族ですごします。」(現地情報:エリさん)  台湾のクリスマス 台湾のクリスマス  「12月25日にクリスマスをおいわいします。(でも12月25日はお休みではありません)。わかい人たちはごうかな食事をしたりして楽しみます。でも、宗教的な意味はありません。」(現地情報:マイケルさん)  クリスマスはいつ? クリスマスはいつ?

クリスマスはいつでしょう。 もちろん、12月25日ですよね。世界のおおくの国でも、日本とおなじ12月25日にクリスマスのおいわいをします。 でも、そうじゃない国もあるんです。 ロシアやウクライナ、ベラルーシでは、1月7日にクリスマスをおいわいします。子どもたちがクリスマスプレゼントをもらえるのもこの日です。 また、オーストラリアやブラジル、南アフリカなどでは、日にちはおなじ12月25日ですが、南半球の国なので、季節が日本とは反対になります。夏のあつさのなか、クリスマスをおいわいします。  オーストラリアのクリスマス オーストラリアのクリスマス  「トナカイではオーストラリアのあつさにたえられないので、サンタさんはトナカイのかわりにカンガルーにするともいわれています。サンタのためにクッキーとぎゅうにゅう、トナカイやカンガルーのためには水をいっぱいおいておきます。」(現地情報)  なにをかざる? なにをかざる?

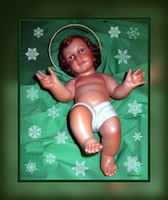

クリスマスのきせつになると、日本ではクリスマスツリーやクリスマスリースをかざります。ツリーやリースはほかのおおくの国でも、クリスマスをしょうちょうするかざりです。 スペインやラテンアメリカの国ぐにでは、イエス・キリストが生まれたときのようすをあらわしたもけいをかざっておいのりをします。このもけいは、売っているものを買うこともできますが、じぶんたちで作るおうちもあります。1番すばらしいもけいをひょうしょうするコンテストがひらかれたりもします。

ペルーのクリスマス ペルーのクリスマス  「大切なかざりはクリスマスツリーと、イエスが生まれたところを再現したもけいです。ヨセフとマリア(イエスのお父さんとお母さん)が、ベツレヘムに近づいていくように毎日もけいを動かします。大きな子どもたちは、等身大のもけいを段ボールなどでつくることもあります。ツリーともけいはみんながながめられるようにリビングにおきます。」(現地情報:エリさん)  エクアドルのクリスマス エクアドルのクリスマス  「エクアドルではよく、12月にイエスが生まれたところを再現したもけいをつくっておうちや会社でかざります。エクアドルの服をきた人たちが飼い葉おけをかこんでいるもけいをつくります。私の教えている大学では学科ごとにもけいのできをきそうコンテストが開かれています。去年はわたしたちのチームがかちました!」(現地情報:アルバさん) フィリピンでは、パロルという星のかたちをしたかざりを、かざります。 また、フィリピンのひとたちは、クリスマスのじゅんびをとてもはやくからはじめます。9月ごろからクリスマスのかざりが町にあらわれはじめ、10月にはもう、クリスマスセールもはじまります。  フィリピンのクリスマス フィリピンのクリスマス  「クリスマスはみんなでいわいます。9月のはじめからじゅんびがはじまり、ショッピングモールでもクリスマスのきょくがながれはじめます。大人もクリスマスからお正月まで2週間休みになるので、みんなでふるさとにかえります。」(現地情報:マイケルさん) クリスマスのかざりをかたづける日も、世界の国ぐにと日本ではちがいます。 日本では、クリスマスのつぎの日、12月26日には、もうクリスマスのかざりをかたづけて、お正月のかざりつけのためのじゅんびをしますが、ほかの国では、年があけた1月のはじめごろ、とくに1月6日に、ようやくクリスマスのかざりつけをかたづけることがおおいそうです。この日は、”公現祭(こうげんさい)”という、うまれたばかりのイエス・キリストのところに、3人のえらい男の人がやってきて、イエスがうまれたことをおいわいした日です。  アメリカのクリスマス アメリカのクリスマス  「クリスマスツリーは1月はじめにかたづけます。日にちは決まっていないと思います。ドアにかけたリースは2月までとっておきます。ツリーは、私の家ではプラスティックのツリーをつかっています。もし、ほんとうの木をつかうときは、葉っぱが落ちてきて大変なので、もっと早く片付けたほうがいいかもしれませんね。」(現地情報:スーザンさん)  だれがプレゼントをもってくる? だれがプレゼントをもってくる?

クリスマスにプレゼントをもってくるのは誰でしょう?もちろん、日本ではサンタクロースですね。でも、世界にはサンタさんではない人たちがプレゼントをもってくる国もあります。 イギリスやフランス、ポルトガル、トルコなどおおくの国では、サンタさんは、”サンタクロース”ではなく”クリスマスおじさん”とよばれています。 ロシアやウクライナ、ベラルーシなどでは、プレゼントをもってくるのは、”サムイサムイおじさん(ジェード・マロース)”という人です。サムイサムイおじさんは、めいっこのゆきむすめをいっしょにつれてきます。 オランダでは、プレゼントをくれる人がふたりいます。1人目は、船にのってツヴァルト・ピートという黒いはだのおとこのひとといっしょに子やってくるシンタクラースという人です。シンタクラースは、12月5日にどもたちにプレゼントをくばります。12月25日には、サンタさんによくにたクリスマスおじさんがやってきて、子どもたちは2回目のプレゼントをもらえます。  オランダのクリスマス オランダのクリスマス  「12月5日のシンタクラースの日は、クリスマスよりにぎやかにおいわいをします。その日のよる、シンタクラースさんがよいこにプレゼントをくばりにきます。2週間ぐらいまえから、子どもたちはねるまえにシンタクラースのうたをうたって、だんろのとなりにくつ下をおいておきます。ほしいプレゼントの大きさにあわせてくつ下をよういします。”ピート”というお手伝いさんが大きなあさぶくろの中にたくさんのプレゼントをもってきます。」(現地情報:トレバーさん) こどものすがたをしたイエス・キリストが、プレゼントをもってくる、という国もあります。ドイツのみなみのちいきやオーストリアでは「クリストキント(こどもキリストという意味です)」がプレゼントをもってくるといわれています。スペインやラテンアメリカのくにぐにでは、「エル・ニーニョ(例のあの男の子という意味です)」がプレゼントをもってくるといわれています。

コロンビアのクリスマス コロンビアのクリスマス  「わたしが子どものときは、プレゼントをもってくるのは”エル・ニーニョ”(子どもイエス)だけでした。いまではサンタさんもコロンビアにやってくるようになったので、子どもたちはサンタさんか子どもイエスのどちらかからプレゼントをもらいます」(現地情報:ルースさん)

参考文献:『図説クリスマス百科事典』(柊風舎)

|

||||||

|

|