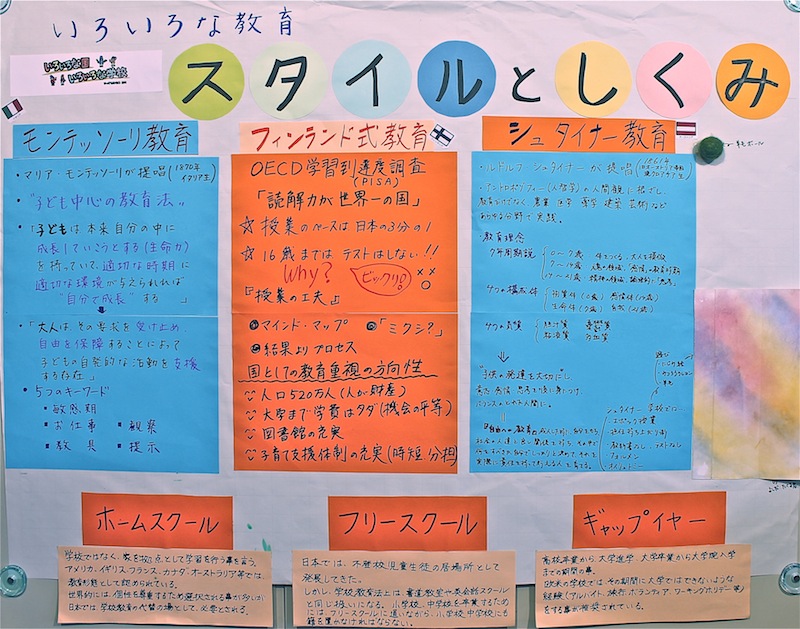

グループ研究

〜いろいろな教育スタイルとしくみ〜

モンテッソーリ教育(イタリア  )

| ・ | マリア・モンテッソーリが提唱(1870年イタリア生) |

| ・ | 「子ども中心の教育法」 |

| ・ | 「子どもは本来自分の中に成長していこうとする(生命力)を持っていて、適切な時期に適切な環境が与えられれば”自分で成長”する」

|

| | ↓

|

| ・ | 「大人はその要求を受け止め、自由を保障することによって子どもの自覚的な活動を支援する存在」 |

5つのキーワード 5つのキーワード

敏感期、お仕事、教具、観察、指示

フィンランド式教育(フィンランド  )

| ・ | OECD学習到達度調査において「読解力が世界一の国」とされている |

| ・ | 授業のペースは日本の3分の |

| ・ | 16歳まではテストはしない |

| | :「授業の工夫」・・・マインドマップ、ミクシ、結果よりプロセス

|

| ・ | 国としての教育重視の方向性

人口520万人(人が財産)

大学まで学費はタダ(機会の平等)

図書館の充実

子育て支援体制の充実(時短、分担)

|

シュタイナー教育(オーストリア  )

| ・ | ルドルフ・シュタイナーが提唱(1861年旧オーストリア帝国 現クロアチア生) |

| ・ | アントロポゾフィー(人智学)の人間観に根ざし、教育だけでなく、農業、医学、薬学、建築、芸術などあらゆる分野で実践。

|

| ・ | 教育理念

|

7年周期説 7年周期説 |

0〜7歳:体をつくる、大人を模倣 |

| 7〜14歳:魂の領域、「感情の」教育時期 |

14〜21歳:精神の領域、論理的に「思考」

|

4つの構成体 4つの構成体 |

物質体(0歳) 生命体(7歳)

感情体(14歳) 自我(21歳)

|

4つの気質 4つの気質 |

胆汁質 憂鬱質

粘液質 多血質 |

↓

”子供の発達を大切に”し、意志・感情・思考を順に身につけ、バランスのとれた人間に。

‖

「自由への教育」成人した時に自分をもち、社会の人達を良い関係を持ち、その中で何をす べきか自分でしっかりと決めて、それを実際に責任を持って行える人を育てる。

シュタイナー学校では…

・エポック授業

・担任持ち上がり制

・教科書なし、テストなし

・フォルメン

・オイリュトミー

ホームスクール ホームスクール

学校ではなく、家を拠点として学習を行う事を言う。アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア等では教育形態として認められている。世界的には個性を尊重するため選択される事が多いが、日本では学校教育の代替の場として、必要とされる。

フリースクール フリースクール

日本では、不登校児童生徒の居場所として発展してきた。しかし、学校教育法上は、書道教室や英会話スクールと同じ扱いになる。小学校、中学校を卒業するためには、フリースクールに通いながら、小学校中学校にも籍を置かなければならない。

ギャップイヤー ギャップイヤー高校卒業から大学進学、大学卒業から大学院入学までの期間のこと。欧米の学校では、その期間に大学ではできないような経験(アルバイト、旅行、ボランティア、ワーキングホリデー等)をする事が推奨されている。

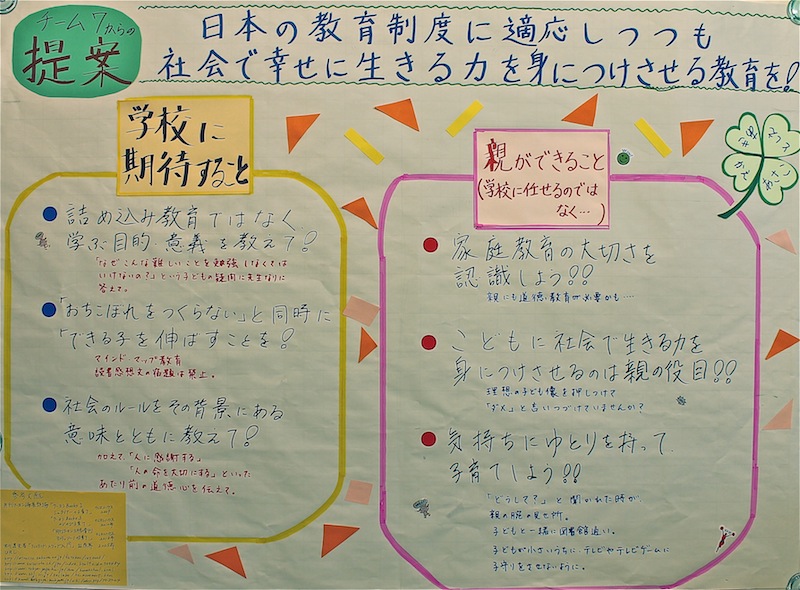

〜チーム7からの提案〜

★学校に期待すること

詰め込み教育ではなく、学ぶ目的・意義を教えて! 詰め込み教育ではなく、学ぶ目的・意義を教えて!

「なぜこんな難しいことを勉強しなくてはいけないの?」という子どもの疑問に先生なりに答えて。

「おちこぼれをつくらない」と同時に「できる子」を伸ばすことを! 「おちこぼれをつくらない」と同時に「できる子」を伸ばすことを!

マインド・マップ教育 読書感想文の宿題は禁止。

社会のルールをその背景にある意味とともに教えて! 社会のルールをその背景にある意味とともに教えて!

加えて「人に感謝する」「人の命を大切にする」といったあたり前の道徳心を伝えて。

★親ができること(学校に任せるのではなく…)

家庭教育の大切さを認識しよう!! 家庭教育の大切さを認識しよう!!

親にも道徳教育が必要かも・・・

こどもに社会で生きる力を身につけさせるのは親の役目!! こどもに社会で生きる力を身につけさせるのは親の役目!!

理想の子ども像を押しつけて「ダメ」と言いつづけていませんか?

気持ちにゆとりを持って子育てしよう!! 気持ちにゆとりを持って子育てしよう!!

「どうして?」と聞かれた時が、親の腕の見せ所。子どもと一緒に図書館通い。子どもが小さいうちに、 テレビやテレビゲームに子守りをさせないように。

メンバー:小澤亜紀、鈴木寿恵、寺澤朝子、寺澤瑠夏、村松香恵

参考文献 :

月刊クーヨン編集部編「クーヨンBooks 1 シュタイナーの子育て」クレヨンハウス、2009

〃 「クーヨンBooks 3 のびのび子育て」クレヨンハウス、2010年

〃 「月刊クーヨン3月号増刊 モンテッソーリの子育て」〃

北川達夫著 「フィンランド・メソッド入門」経済界 2005年

|