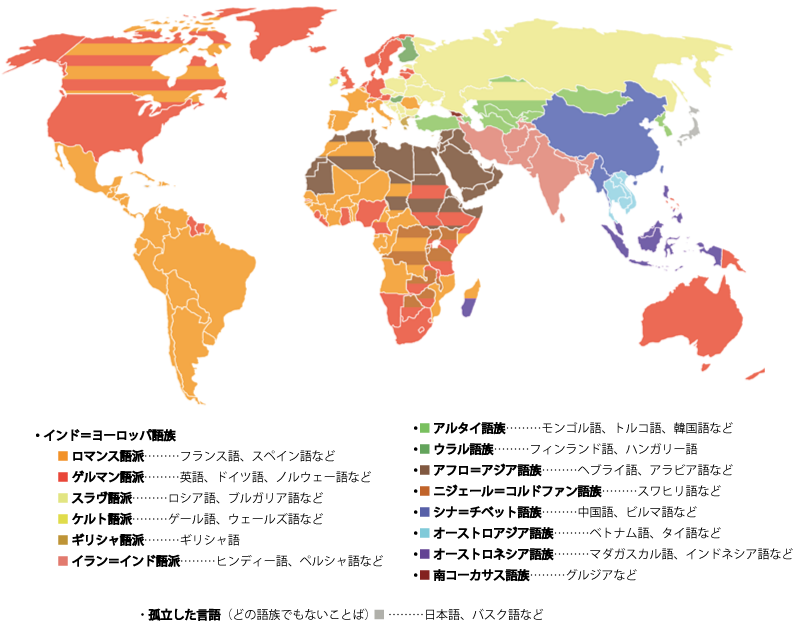

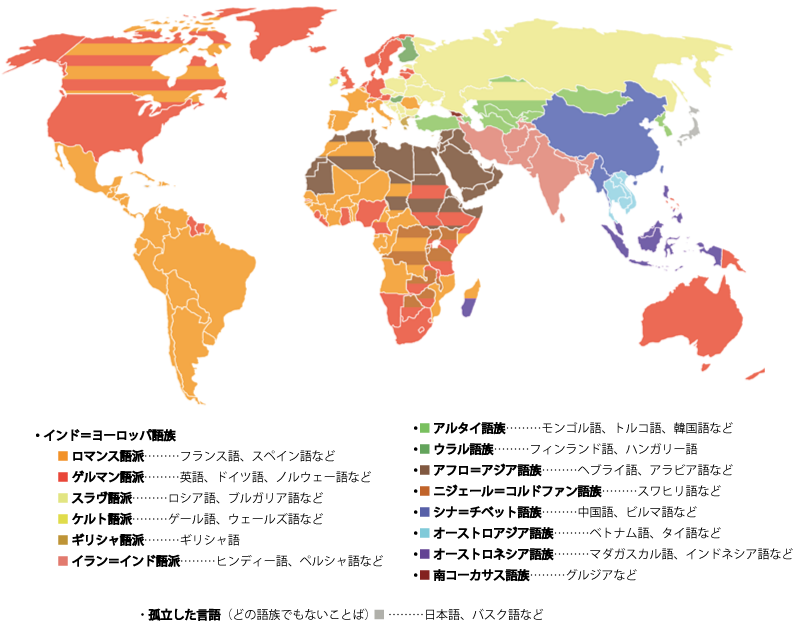

ことばをグループにわけたものを語族(ごぞく)とよびます。

同じ語族のことばはもともとは同じことばだったといわれています。

世界にはたくさんの大きな語族があります。

*”語派”は、語族をさらに細かくわけたグループです。

*ここで紹介しているのは、いくつかある説のひとつです。

(朝鮮語、韓国語は”孤立した言語”とされることも多いです)

・オーストロネシア語族

台湾の原住民(もともといた人たち)が南にいどうしていき東南アジアにひろがっていきました。さらにかれらは、そこから西のマダガスカルや、東のミクロネシアやニュージーランド、イースター島やハワイにまでいどうしていきました。こうしてオーストロネシア語族がひろがっていきました。

オーストラリアのアボリジニは、オーストロネシア語族ではありません。べつのところ(インドまたは南アフリカ)からきたといわれています。

・アルタイ語族

アルタイ山脈のあたりでくらしていたモンゴル民族やトルコ民族がウマで西へいどうしていきました。かれらのことばがアルタイ語族のことばになりました。日本語もこのアルタイ語族のことばによくにていると言われています。

・インド=ヨーロッパ語族

1500ねんまえ、ヨーロッパでは北にゲルマン人やケルト人、南にラテン人(ローマ人)、東にスラヴ人がくらしていました。ゲルマン人のことばがゲルマン語派のことば(英語やドイツ語)になり、ラテン人のことばがロマンス語派のことば(スペイン語やフランス語)になり、スラヴ人のことばがスラブ語派のことば(ロシア語やブルガリア語)になりました。ケルト人のことばは、イギリスやアイルランドに残りました(ウェールズ語、ゲール語など)。

15世紀、大航海時代になると、西ヨーロッパの人たちは船で世界中にいどうしていきました。

スペイン人(ロマンス語派)やポルトガル人(ロマンス語派)は南アメリカへ、イギリス人(ゲルマン語派)やフランス人(ロマンス語派)はアフリカや北アメリカへいきました。

こうして、インド=ヨーロッパ語族のことばはいろいろな国にひろがっていきました。

参考文献:

=Webサイト=

・Language Families (英語)

http://home.wanadoo.nl/arjenbolhuis/language-family-trees/

・Languages : Altaic Family (英語)

http://www.krysstal.com/langfams_altaic.html

・アルタイ語族をめぐる攻防戦1

http://homepage3.nifty.com/rosetta_stone/wissenshaft/altai_2006_6_p1.htm

・トルコ民族

http://www.tabiken.com/history/doc/N/N159L100.HTM

・インド=ヨーロッパ語族

http://www.tcat.ne.jp/~eden/Hst/dic/indo_european.html

・オーストロネシア語族

http://www.tabiken.com/history/doc/C/C251R100.HTM

・大航海民族 ー オーストロネシア語族の移動

http://www.wonder-okinawa.jp/024/japanese/daikokai/osoutoro/index.html

リサーチ、文、イラスト、図:小栗宏太(チームきっず2009)

|